親子間の共有不動産の生前贈与

最終更新日:2026.01.19

【動画解説】親子間の共有不動産の生前贈与

playsinline >

お父様との共有不動産

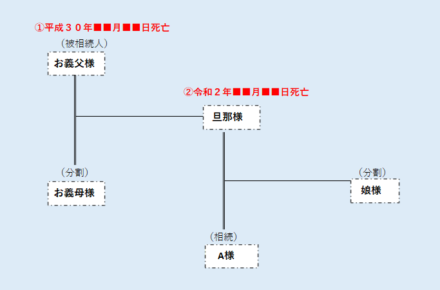

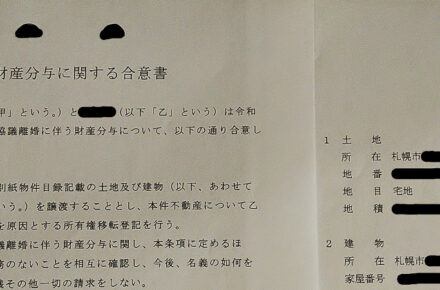

札幌市手稲区在住のK様(60代 男性)が、職場の休み時間を利用し、当事務所まで相談にいらっしゃいました。お父様(90歳)と共有している自宅不動産(持分2分の1ずつ)の所有権をK様に一本化したいという相談です。

共有不動産の紛争化

不動産を共有していること自体がすでに複雑な法律関係とも言えますが、この共有不動産について相続対策をしていなかったために、さらに複雑な法律関係に発展するというのはよくある話です。

当事務所でも今現在、共有不動産に関するいくつかの案件を抱えていますが、その解決にはどれも時間がかかっています(共有不動産の複数の相続人と連絡がつかないという案件、共有不動産の共有者全員が亡くなったが長年相続登記を放置していたという案件など)。

不動産を共有しているということは、同時に紛争の火種を抱えていると言えるかもしれません。

共有不動産の相続対策

K様は「友人から相続で揉めたという話をよく聞く」そうで、そのためご自宅の相続対策の必要性に気づいたそうです。

相続対策としては、お父様に遺言を書いてもらうことでも十分ですが、「父が生きているうちに所有権を一本化したい。父もその意向です」とのことでしたので、生前贈与を検討することになりました。

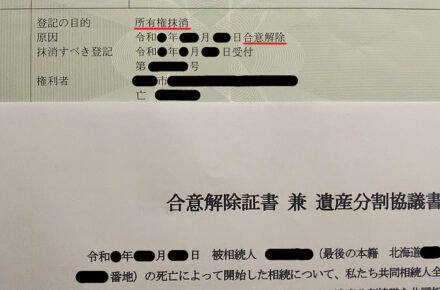

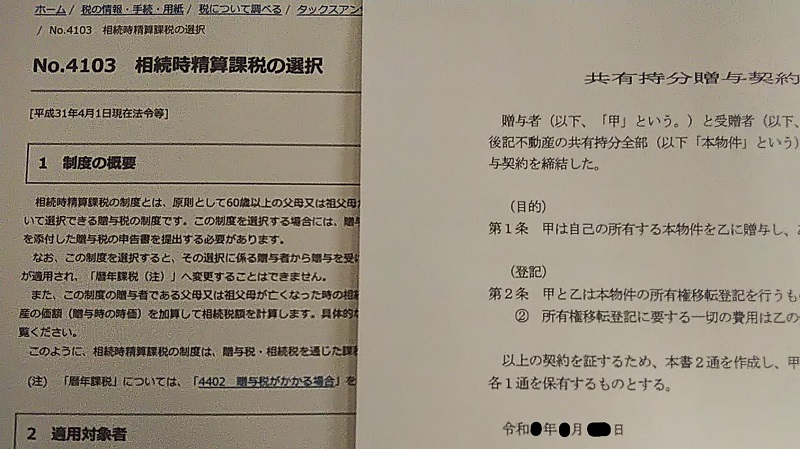

相続時精算課税制度の選択

生前贈与で不動産の名義変更をする場合(K様の場合、お父様の持分2分の1をK様に全部移転する持分移転登記をすることになります)、登録免許税や不動産取得税もかかりますが、最も高額な負担になるのが贈与税です。K様の場合も約50万円ほどの負担が予測されました。

ただ、お父様からK様への贈与は、60歳以上の親から20歳以上の子への贈与にあたるため、相続時精算課税制度(最大2500万円まで贈与税が課税されない)を選択することが可能で、その場合贈与税は課税されません。

K様自身も贈与税や相続時精算課税について勉強されたそうで、お父様の資産状況からすると、もともと相続税もかからないため、相続時精算課税を選択した際のデメリットも特にないと判断し、贈与税を回避するため相続時精算課税を選択することにしました。

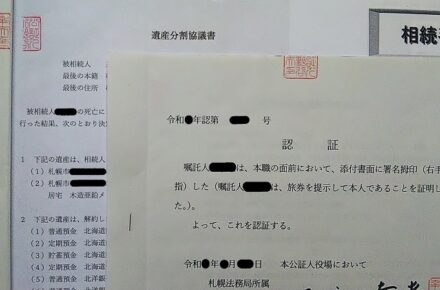

ご自宅に訪問

御年90歳のお父様は、意思ははっきりしているものの、足腰が弱くなってきて外出が難しくなってきているとのことでしたので、私がご自宅に訪問し、必要書類に署名捺印していただくということになりました。

訪問当日、贈与するというお父様の意思を最終確認したうえで、当事務所で作成した贈与契約書と登記必要書類に署名捺印していただきました。お父様は字も達筆で、「これで一安心です」と喜んでおられ、まだまだお元気なご様子でした。

K様宅を出た後は、その足で札幌法務局西出張所に寄り、登記の申請をしました。2日後には登記が完了し、全ての手続きを終え、無事にK様に所有権が一本化されることとなりました。

生前贈与の無料相談

生前贈与を理由に不動産の名義変更をする場合、各種税金(登録免許税、不動産取得税、贈与税)がかかりますが、具体的金額を計算することは一般の方にとってはなかなか難しいと思います。

当事務所にご相談いただければ、各種税金の概算を算出し、贈与税を回避する手段(相続時精算課税制度の選択、居住用不動産の配偶者控除の活用 等)も検討したうえで、生前贈与の適否を判断することが可能です。

また、K様宅に伺ったように、無料でご自宅に訪問することも可能ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。無料出張相談の理由 >

皆様からの相談を心よりお待ちしております。お問い合わせ >

【用語解説】

用語 | 意味 |

共有不動産 | 複数の所有者によって共同で所有されている土地や建物。各所有者は「持分」と呼ばれる所有権の割合を持つ。 |

持分 | 一つの不動産を複数人で共有している場合の、各共有者が持つ所有権の割合。K様とお父様はそれぞれ2分の1の持分を持っていた。 |

生前贈与 | 個人が生きている間に、自身の財産を他者に無償で譲渡すること。K様のケースでは、父親の不動産持分を譲り受けた。 |

相続対策 | 将来発生する相続に備えて、相続税の負担軽減や、相続人間の紛争(争続)を未然に防ぐために行う準備のこと。 |

遺言 | 自分の死後、財産の処分などについて最終的な意思を表示すること。相続対策の一つの方法。 |

持分移転登記 | 共有不動産の持分が贈与や売買などによって移転した際に、その権利関係を公示するために法務局で行う登記手続き。 |

贈与税 | 個人から財産を無償で受け取った(贈与された)場合に、受け取った側(受贈者)に課される税金。 |

相続時精算課税制度 | 60歳以上の親や祖父母から20歳以上の子や孫へ贈与を行う際に選択できる制度。最大2500万円までの贈与が非課税となるが、贈与者が亡くなった際にその贈与財産を相続財産に加えて相続税を計算する。 |

登録免許税 | 不動産の所有権移転などの登記手続きを行う際に、国に納める税金。 |

不動産取得税 | 土地や家屋の購入、贈与、建築などで不動産を取得した際に、その取得者に対して都道府県が課税する税金。 |

贈与契約書 | 財産を贈与する側(贈与者)と受け取る側(受贈者)の間で、贈与の合意があったことを証明するために作成される契約書。 |

司法書士 | 登記、供託、訴訟などに関する書類作成や手続きの代理を専門とする法律の専門家。K様のケースでは、生前贈与での持分移転登記手続きをサポートした。 |

【よくある質問】

Q.不動産の生前贈与は、どのような場合に検討されますか?

A.不動産の生前贈与は、特に親族間で不動産の名義を変更したい場合に検討されることが多いです。例えば、親族が所有する不動産(この事例ではお父様の自宅不動産の持分2分の1)を、生前のうちに特定の親族(子であるK様)に譲り渡したいと考える場合に選択肢となります。

この方法は、将来の相続を待たずに所有権を移転できるため、贈与者の意思を確実に反映させたい場合や、受贈者が早めに不動産を取得したい場合に有効です。

Q.不動産の名義変更において、「遺言」と「生前贈与」の主な違いは何ですか?

A.「遺言」と「生前贈与」の主な違いは、名義変更が行われる時期とそれに伴う費用、特に税金の種類です。

- 遺言(遺言執行による相続登記): 贈与者が亡くなった後に名義変更が行われます。この場合、登録免許税はかかりますが、不動産取得税と贈与税はかかりません。費用面では、一般的に生前贈与よりも安く済む傾向があります。なお、相続税については、贈与者の資産状況によって課税される場合と課税されない場合があります。K様のケースではお父様の資産状況から相続税が課税される可能性を考慮しませんでした。

- 生前贈与(所有権移転登記): 贈与者が生きている間に名義変更が行われます。この場合、登録免許税、不動産取得税、そして贈与税が全てかかります。特に贈与税は高額になることが多く、この点がK様のケースでも懸念されました。

Q.生前贈与で不動産の名義変更する際に発生する主な費用は何ですか?

A.生前贈与で不動産の名義変更をする際には、以下の3種類の税金が主な費用として発生します。

- 登録免許税: 不動産の登記手続きにかかる税金です。

- 不動産取得税: 不動産を取得した際に一度だけかかる税金です。

- 贈与税: 財産を贈与された際に、その財産の価額に応じてかかる税金です。この税金が特に高額になる傾向があり、生前贈与の検討における重要なポイントとなります。相続時精算課税制度などの回避手段もありますが、関係性によっては適用できない場合もあります(事例の父から子への贈与では相続時精算課税制度の適用が可能です)。

Q.贈与税を回避するための手段はありますか?

A.贈与税を回避するためのいくつかの手段は存在します。代表的なものとしては、以下の制度があります。

- 相続時精算課税制度: 特定の要件を満たす場合に、贈与時に一定額までの贈与税を非課税とし、贈与者が亡くなった際に相続税としてまとめて精算する制度です。

- 居住用不動産の配偶者控除: 婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産またはその購入資金の贈与が行われた場合に、2000万円まで贈与税が非課税となる特例です。

ただし、これらの制度の適用には条件があるため、贈与者と受贈者の関係性によっては利用できないことがあります。そのため、個別のケースでは税理士などの専門家に相談し、適用可能性を判断することが重要です。

Q.札幌アメジスト司法書士事務所では、生前贈与での不動産の名義変更の相談に対してどのようなサポートを提供しますか?

A.札幌アメジスト司法書士事務所では、お客様の状況に合わせて円滑かつ安心して手続きを進められるよう、多岐にわたるサポートを提供しています。

- 費用面の具体的な説明と概算算出: 固定資産税納税通知書などを基に、登録免許税、不動産取得税、贈与税といった各種税金の概算を算出し、具体的な費用感を提示します。

- 贈与税回避策の検討: 相続時精算課税制度や居住用不動産の配偶者控除など、贈与税を軽減または回避するための手段を検討し、場合によっては税理士とも協力し、その適否を判断します。

- 手続きの適否判断: 個別の状況に合わせて、生前贈与が最適な方法であるか、あるいは遺言などの他の方法が良いかを判断するサポートを行います。

- 必要書類の準備と登記申請: 不動産の名義変更に必要な書類の準備を支援し、法務局への登記申請手続きを代行します。

- 無料出張相談: 高齢や病気などで外出が難しい場合や、忙しくて時間が取れない場合のために、無料で自宅訪問して相談に応じるサービスを提供しています。

Q.札幌アメジスト司法書士事務所は、生前贈与以外にどのような業務を提供していますか?

A.札幌アメジスト司法書士事務所では、生前贈与にとどまらず、相続や登記をはじめとする幅広い業務を取り扱っています。主な業務カテゴリーとして、次のようなものが挙げられます。

- 相続手続: 相続登記、銀行口座の凍結解除、遺言執行、不在者財産管理人選任申立、相続放棄など。

- 相続対策: 遺言書の作成支援、成年後見の申立など。

- 土地、建物の登記: 不動産の売買、財産分与に伴う名義変更、破産管財人による任意売却など、多岐にわたる不動産登記手続き。

- 会社、法人の登記: 設立から清算まで、幅広い商業登記手続き。

また、事務所での無料相談やご自宅等への無料出張相談(札幌市全域・札幌近郊)、夜間・土日・祝日の対応も行っており、利用者の利便性を高めるためのサービスを幅広く提供しています。