相続手続

(亡くなられた方のご家族の手続)

<動画で解説>

着手金0円!相続手続代行サービスの概要

playsinline >

当事務所で最も多く相談を受けるのが、相続手続に関することです。身内の方が亡くなられた後、残されたご家族にとって、どのような手続が必要になるのかは非常に分かりづらく、またその手続自体も煩雑で時間や労力を要するものです。

当事務所では、以下のような相続に関する各種手続を、相続人の皆さまに代わって代行することができます。

目次

1.相続手続全般 >

2.相続登記(不動産の名義変更)>

3.相続不動産の売却サポート >

4.相続放棄 >

5.家庭裁判所提出書類の作成 >

6.遺言執行 >

Q.よくある質問 >

番外編.相続手続「あるある」 >

-300x178.png)

1.相続手続全般

・相続手続の一括代行 相続手続き「まるごと」サポート >

・相続手続の個別代行 料金 >

(相続財産の調査、遺言の有無の調査、借金の有無の調査、相続人の調査、戸籍の収集、法定相続情報の作成、遺産分割協議書の作成、相続登記、銀行口座の凍結解除・解約・払戻し、株式や投資信託の名義変更・売却・現金化、相続不動産の売却サポート、遺産の分配 等)

相続手続は、法律や制度をしっかり調べて対応できる方や、相続人の中でフットワークよく動ける方がいれば、特に専門家に依頼する必要はないのかもしれません。ただ、現実的にはそうではない場合も多いようで、当事務所にご依頼いただく方々からは、次のようなお悩みや不安の声をよく伺います。

- そもそも相続手続の何から手を付けていいのかわからない

- 仕事をしているので、平日に銀行や役所に行くのが難しい

- 相続手続を自分でやってみたが、煩雑で難しく、途中で断念した

- 相続人が多数いるが、取りまとめる人がいない

- 相続人が全国に散らばっているため、金融機関所定の相続手続依頼書を持ち回りするのが難しい

- 亡くなられた方と疎遠だったため、どのような財産があるのか見当もつかない

- 相続人自身が高齢のため、外出するのが難しい

当事務所にご依頼いただければ、上記のような相続手続に関するお悩みや不安を一つひとつ丁寧に解消しながら、煩雑で手間のかかる相続手続をスムーズに、そして効率よく進めることができます。

【当事務所の相続手続サポートの内容】

① 相続手続を一括して代行します(※)

当事務所が、以下のような相続に関する煩わしい手続を、相続人の方に代わって一手にお引き受けいたします。当事務所のワンストップ対応で、相続人の方の負担を大幅に軽減します。

・戸籍の収集

・相続財産の調査

・遺産分割協議書の作成

・相続登記(不動産の名義変更)

・銀行口座の解約

・株式や投資信託の現金化

・遺産の分配 など

② 相続手続を個別に代行します

「銀行口座の解約だけ」「相続登記だけ」といった、相続手続の一部のみのご依頼も可能です。すべての相続手続を任せるのではなく、必要な部分だけを専門家に任せたいというお客様にも柔軟に対応いたします。部分的なご依頼で構いませんので、どうぞお気軽にご相談ください。

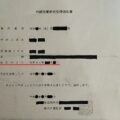

2.相続登記

相続登記(土地、建物、マンションの名義変更) 料金 > 料金の具体例 >

相続登記とは、『相続を原因とする不動産の所有権移転登記』のことです。「所有権移転登記」のことを一般的には「名義変更」と呼んだりします。法務局に相続登記の申請をすることで、亡くなられた方から相続人の方に不動産の名義を変更することができます。

この相続登記は、令和6年3月31日まで、するかしないかは自由で、特に期限のある手続ではありませんでした。

しかし、相続登記を長期間放置していると、その間に相続人の方が亡くなってしまうケースもあり得ます。そうなると、さらに多くの相続人が発生し、相続登記の前提となる「相続人全員での遺産分割協議」が非常に困難になることがあります。結果として、相続登記ができずに不動産の名義が亡くなられた方のままで放置されてしまう──これは実務の現場でもよくある問題でした。 相続登記を放置することは、ある意味社会問題にもなっていたため、相続登記の申請は令和6年4月1日から義務化されました。まだ相続登記を済ませていない方は、将来的なトラブルを防ぐためにも、できるだけ早めの手続きをおすすめいたします。

相続登記を放置することは、ある意味社会問題にもなっていたため、相続登記の申請は令和6年4月1日から義務化されました。まだ相続登記を済ませていない方は、将来的なトラブルを防ぐためにも、できるだけ早めの手続きをおすすめいたします。

当事務所では、戸籍等を収集するとともに、相続登記に必要な書類のすべて(遺産分割協議書、登記申請書等)を作成し、相続登記の申請を代理いたします。

料金の計算方法を説明しています

料金の計算方法を説明しています

3.相続不動産の売却サポート

相続不動産の売却サポート 詳細 >

相続登記の相談と同時に売却活動を開始できる相続登記の付帯サービスです。

- 完全無料

- 複数の不動産会社の紹介が可能

- 早期の売却・現金化も可能

- 売却代金で登記費用の清算が可能

などの多くのメリットがあります。詳しくは下記をご覧ください。

4.相続放棄

相続放棄(3か月以内の相続放棄、3か月経過後の相続放棄) 料金 >

借金がある等の理由で、亡くなられた方の権利や義務を一切受け継がないという手続です(一般的に他の相続人に財産を譲ることも「相続を放棄した」という言い方をしがちですが、ここでいう「相続放棄」は、初めから相続人ではなかったという効果を持つ家庭裁判所に対する申述のことです。何だか小難しい説明で申し訳ないですが…)。 原則として相続開始を知った時から3か月(熟慮期間)以内に行わなければならない手続ですが、亡くなられた方の債権者からの通知等により3か月経過後に自分が相続人であることを初めて知るといった場合もあります。そのような場合でも、上申書を添付することで相続放棄が可能な場合があります。

原則として相続開始を知った時から3か月(熟慮期間)以内に行わなければならない手続ですが、亡くなられた方の債権者からの通知等により3か月経過後に自分が相続人であることを初めて知るといった場合もあります。そのような場合でも、上申書を添付することで相続放棄が可能な場合があります。

当事務所では、家庭裁判所に対する相続放棄申述書の作成、3か月経過後の場合には上申書も作成いたします。

5.家庭裁判所提出書類(申立書)の作成

当事務所では、以下のような相続に関連して必要となる家庭裁判所提出書類(申立書)の作成についても、幅広く対応しております。 相続が発生した際には、必ずしも相続人だけで手続きを進められるとは限らず、相続の内容や関係者の状況によっては、家庭裁判所を通じた申立が必要になることもあります。

相続が発生した際には、必ずしも相続人だけで手続きを進められるとは限らず、相続の内容や関係者の状況によっては、家庭裁判所を通じた申立が必要になることもあります。

たとえば、遺言書検認の申立、不在者財産管理人選任の申立、遺産分割調停の申立など、いずれも専門的な知識と適切な書類の準備が求められます。これらの手続は慣れていない方にとっては複雑に感じられることも多く、書類不備による再提出や手続の遅延といったトラブルも起こりがちです。 当事務所では、状況のヒアリングを行い、必要書類を収集し、申立書類を作成することで、お客様の家庭裁判所に対する申立を迅速かつ正確にサポートいたします。

当事務所では、状況のヒアリングを行い、必要書類を収集し、申立書類を作成することで、お客様の家庭裁判所に対する申立を迅速かつ正確にサポートいたします。

ご自身での対応に不安を感じている方は、どうぞお気軽にご相談ください。

熟慮期間伸長の申立書 料金 >

3か月の熟慮期間内に、相続を承認するか、限定承認をするか、相続放棄をするかを決めなければなりません。もっとも、この熟慮期間内に相続財産を調査しても、なおどのようにするのかを決めることができない場合もあります。このような場合には、申立てにより、3か月の熟慮期間を伸長することができます。

当事務所では、熟慮期間伸長の申立書の作成も承ります。

各種申立書 料金 >

(遺言書検認の申立書、遺言執行者選任の申立書、遺産分割調停の申立書、相続財産管理人選任の申立書、不在者財産管理人選任の申立書、失踪宣告の申立書 等)

| 遺言書の検認 | 自筆証書遺言を相続手続に利用するためには、 家庭裁判所での検認の手続を踏む必要があります。 |

| 遺言執行者の選任 | 遺言書に遺言執行者の指定がない時には、 家庭裁判所に遺言執行者の選任を求めることができます。 |

| 遺産分割調停 | 相続人の間で話がまとまらない時には、 家庭裁判所で話し合いの場を設けることができます。 |

| 相続財産管理人の選任 | 相続人がいない場合、 家庭裁判所に相続財産管理人の選任を求めることができます。 |

| 不在者財産管理人の選任 | 相続人が行方不明の場合、 家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を求めることができます。 |

| 失踪宣告 | 相続人が生死不明の場合、家庭裁判所に申し立てることにより、 その者を法律上死亡したものとみなすことができる場合があります。 |

司法書士に聞いてみよう!「遺言が出てきたぞ」

6.遺言執行

遺言執行 料金 >

生前に作成された遺言書は、遺言者様がご自身の意思を明確にし、ご家族や受遺者への思いを形に残された大切な文書です。当事務所では、その遺言書の内容に基づき、遺言者様のご意思を確実に実現するための各種手続を、誠実かつ丁寧に代行いたします。 具体的な手続内容は遺言書の記載内容によって異なりますが、主に以下のような業務が中心となると考えられます。

具体的な手続内容は遺言書の記載内容によって異なりますが、主に以下のような業務が中心となると考えられます。

- 相続登記(土地、建物、マンションの名義変更)

- 銀行口座の解約や払戻し手続

- 株式や投資信託などの金融資産の名義変更・現金化

- 相続人や受遺者への遺産の分配

これらの手続は、相続人の方がご自身で対応するには時間的・精神的な負担が大きく、また、手続に不備があると金融機関や法務局で受理されない場合もあります。 当事務所では、これらの煩雑な遺言執行を一括してお引き受けする「遺言執行者」としての業務はもちろん、必要に応じて遺言執行の一部のみを代行する形でのご依頼にも柔軟に対応しております。たとえば、「不動産の相続登記だけをお願いしたい」「金融機関の手続だけ代行してほしい」といったご要望にも、個別に対応可能です。ご家族の状況や遺言の内容に合わせて、最も適切な形でサポートいたします。

当事務所では、これらの煩雑な遺言執行を一括してお引き受けする「遺言執行者」としての業務はもちろん、必要に応じて遺言執行の一部のみを代行する形でのご依頼にも柔軟に対応しております。たとえば、「不動産の相続登記だけをお願いしたい」「金融機関の手続だけ代行してほしい」といったご要望にも、個別に対応可能です。ご家族の状況や遺言の内容に合わせて、最も適切な形でサポートいたします。

遺言の内容を正確に実現するためにも、まずはお気軽にご相談ください。わかりやすく丁寧にご案内いたします。

Q.相続手続に関するよくある質問

Q. 被相続人・相続人とは何ですか?

A.被相続人(ひそうぞくにん)とは、亡くなって財産を遺す人のことです。たとえば、お父様が亡くなった場合、そのお父様が「被相続人」です。

相続人とは、被相続人の財産を受け継ぐ人のことです。たとえば、そのお父様の配偶者や子どもが「相続人」にあたります。

Q. 法定相続人とは何ですか?

A.法定相続人とは、民法で「相続できる人」として定められている人のことです。被相続人の配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などがこれにあたります。

Q. 法定相続人は必ず相続人になるのですか?

A.必ずしもすべての法定相続人が相続人になるわけではありません。法定相続人には優先順位が定められており、上位の人がいる場合は、下位の人は相続人になりません。

まず、第1順位は「子ども(または代襲相続人である孫など)」です。被相続人に子どもがいる場合は、親や兄弟姉妹は相続人にはなりません。

次に、第2順位は「直系尊属(父母や祖父母など)」で、被相続人に子どもがいない場合に相続人になります。

そして第3順位は「兄弟姉妹(または代襲者である甥や姪)」で、被相続人に子どもも直系尊属もいないときに限り、相続人になります。

なお、配偶者は常に相続人になります。子ども(または孫など)・直系尊属(父母や祖父母など)・兄弟姉妹(または甥や姪)のいずれとの組み合わせになっても、常に相続人としての権利を持ちます。

Q. 代襲相続とは何ですか?

A.代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来相続人になるはずだった人が、被相続人よりも先に亡くなっていた場合に、その子どもなどが代わって相続する制度です。

たとえば、被相続人の子ども(本来相続人になるはずだった人)がすでに亡くなっていた場合に、その子ども(被相続人からみて孫)が相続人になります。

また、兄弟姉妹が相続人になるはずだった場合では、先に亡くなっていた兄弟姉妹の子ども(被相続人からみて甥や姪)が代わって相続人になります。

Q. 数次相続とは何ですか?

A.数次相続(すうじそうぞく)とは、被相続人が亡くなった後、その相続手続が終わる前に相続人が亡くなってしまった場合に、亡くなった相続人の相続人にさらに相続が発生する状態をいいます。

たとえば、父が亡くなり、その相続人である長男が相続手続をする前に亡くなってしまった場合に、長男の妻や子ども(父からみて孫)が長男の相続分を引き継ぐことになります。

Q. 代襲相続と数次相続の違いがよくわかりません

A.代襲相続と数次相続は、どちらも相続人が亡くなった場合に発生しますが、相続人が亡くなった時期が異なります。

代襲相続は被相続人より先に相続人が亡くなっていた場合で、数次相続は被相続人が亡くなった後に相続人がなくなった場合です。

Q. ん~、わかったような、わからないような。具体例で教えて

A.はい!たとえば、被相続人が「父」で、その相続人である「長男」には妻(父からみて「長男の妻」)と子ども(父からみて「孫」)がいるとします。わかりやすくするために、登場人物は「父」「長男」「長男の妻」「孫」の4人とします。

- 父が亡くなった時にすでに長男が亡くなっていた場合には、長男に代わり孫が相続人になります。これが代襲相続です。

- 父が亡くなり、その相続手続をすることなく長男が亡くなったとします。この場合、長男が相続した『父の相続人である地位』を長男の相続人である長男の妻と孫が相続します。これが数次相続です。

Q. 場面が違うのはわかったけど…、で結局だから何なの?

A.確かに…、いえいえ、場面を分ける意味はちゃんとあります!結論から言うと、両者は相続手続の大変さが全く違うんです。上の例でいうと、

- 代襲相続では、長男に代わって孫が相続しますが、相続手続の処理としては、長男が孫に入れ替わっただけの扱いになります。つまり、通常の相続手続と同じように進めることができます。「代襲相続」という仰々しい名前がついていますが、実際のところは、特別なことはなく、ただの相続手続です。

- 一方、数次相続では、父の相続手続を終える前に、さらに長男の相続も発生しているため、「①父の相続」と「②長男の相続(父の相続人という立場も含む)」という二重構造の相続をまとめて処理する必要があるため、相続手続の難易度が格段に上がります。

まとめると、代襲相続は通常の相続手続と変わりませんが、数次相続は通常の相続手続よりも複雑で処理が大変になるということです。だからこそ、相続人が亡くなったという状況は同じでも、場面を分けて理解する必要があるのです。

ぜひ以下の当事務所が処理した数次相続のエピソードもご覧ください。

Q. 戸籍謄本とは何ですか?

A.戸籍は日本における家族関係や身分事項を記録する公的な帳簿ですが、「戸籍謄本(こせきとうほん)」はその戸籍に記録されている方全員の情報を写した公的な証明書です。正式名称は「戸籍全部事項証明書」といいますが、日常的には戸籍謄本と呼ばれることが多いです。当事務所でも戸籍謄本と呼んでいます。

Q. 戸籍謄本には何が記載されていますか?

A.戸籍謄本には、同一戸籍に入っている方の身分関係や重要な出来事が記載されています。例えば、本籍地、筆頭者(戸籍の代表者)の氏名、戸籍に記録されている方の氏名、生年月日、父・母の氏名、続柄、出生・婚姻・離婚・死亡といった事項です。

Q. 戸籍謄本と戸籍抄本の違いは何ですか?

A.戸籍謄本は、戸籍に記載されている方全員分の情報が記載されているのに対し、戸籍抄本(こせきしょうほん)は、その中の1人分だけの情報が記載されたものです。

例えば、夫・妻・子の情報が記載されている戸籍謄本のうち、妻の部分のみを抜粋したものが戸籍抄本です。

相続手続で使用する場合、戸籍謄本が必要となることもあれば、戸籍抄本で足りる場合もあります。どちらを取得すべきか判断に迷うときは、少し雑な言い方にはなりますが、戸籍に記載されている全員の情報が載っている戸籍謄本を取得しておけば間違いありません。

Q. 戸籍謄本には種類がありますか?

A.戸籍謄本には大きく分けて、①戸籍謄本(現在戸籍謄本)、②除籍謄本、③改製原戸籍謄本 の3種類があります。

①戸籍謄本(※現在戸籍謄本)

現在も有効な戸籍で、今もその戸籍に在籍している方々の情報が記載されています。たとえば、在籍者の出生や婚姻など、最新の身分関係を確認することができます。

※「現在戸籍」という呼び方は、②除籍謄本・③改製原戸籍謄本との対比として使われるものです。単に「戸籍謄本」と呼ぶときは、通常この「現在戸籍」の意味合いになります。

②除籍謄本

戸籍に記載されていた全員が死亡や転籍などでいなくなった戸籍です。誰も在籍していない空っぽの戸籍ですが、相続手続では過去の家族関係をたどるうえで重要な資料になります。

③改製原戸籍謄本

戸籍制度の変更(たとえば、法律の改正やコンピュータ化)に伴って、新しい戸籍に切り替わる前の古い戸籍のことです。かつての結婚・離婚・養子縁組などの情報が記載されており、②と同様に、相続手続では過去の経緯を確認するための重要な資料になります。

Q. ん~、正直違いがよくわかりません。正しく呼び分ける必要はありますか?

A.当事務所にご相談にいらっしゃるお客様の中には、「これは除籍謄本ですか?」「改製原戸籍も必要ですか?」といったように、戸籍の種類(現在戸籍・除籍謄本・改製原戸籍)ごとに呼び方を正しく使い分けようと、丁寧にご質問される方もいらっしゃいます。事前にしっかりと調べてこられたんだなぁと思わず感心してしまいます。

…そんなお客様の努力に対して大変失礼ではございますが、当事務所では、現在戸籍・除籍謄本・改製原戸籍など、細かい呼び方は全く気にしていません。まとめてぜんぶ「戸籍謄本」と呼んでいます。すみません。

もちろん、専門家として場面によってはちゃんと区別するのですが、実務では「戸籍の束」として扱うことが多く、その呼び方を気にすることはほとんどありません。

お客様にまで専門用語の正確さを求めるようなことはありませんので、「呼び方が合ってるかな…」と気にされる必要はまったくありません。「戸籍謄本」とか「戸籍」で話は十分通じますので、どうぞ安心してご相談ください。

Q. なぜ相続手続に戸籍謄本が必要になりますか?

A.相続手続では、「相続人が誰なのか」を客観的に証明する必要があります。その証明のために使うのが戸籍謄本です。戸籍は国が管理している公的な記録ですので、その人の出生・婚姻・子どもの有無・死亡などの情報が正確に記載されています。

この戸籍謄本があれば、家族の間だけではなく、金融機関や法務局、裁判所などの第三者に対しても、相続人が誰であるのかを客観的に伝えることができます。そのため、相続手続をするうえでは戸籍謄本は欠かせない書類になっています。

Q. 出生から死亡までの連続した戸籍謄本が求められるのはなぜですか?

A.戸籍は、一生の間に結婚や転籍、法改正などによって、何度か作り替えられることがあります。そのため、一つの戸籍謄本だけではすべての親族関係を確認できない場合があります。例えば、生まれた当初の戸籍には記載があった子どもでも、その後の戸籍では記載が消えてしまうケースがあります。そのため、亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を連続して集め、途切れることなく確認することで、相続人に該当する人を漏れなく把握する必要があります。

番外編.

役に立つかは不明?相続手続「あるある」

■どこの銀行に口座があるのかわからない

通帳もキャッシュカードも全く見当たらない。手がかりになりそうな書類やメモも残っていない。──実は、こうしたケースはよくあります。特に、お一人暮らしだった方や、親族との付き合いが少なかった方が亡くなられた場合、「何もわからない」「何も残っていない」という状況は、全くもって珍しくありません。

相続人の方からすると、「どこの銀行に口座があるのかさえ見当もつかない」「まさかここまで情報がないとは…」と驚かれるようです。ですが、そんなときこそ、当事務所の出番です。

当事務所では、相続人の方に代わって、銀行口座の有無を調査する手続きを行っています。

特に北海道でお亡くなりになった方の場合、北洋銀行・北海道銀行・ゆうちょ銀行の3行については必ず調査し、場合によっては地場の信用金庫も調査しています。これらは、地域的によく利用されている金融機関であるため、実際に口座が発見されることも多いです。

「調べようがない」「何もできない」と諦めてしまう前に、ぜひ一度当事務所までご相談ください。ぜひ当事務所の司法書士が預金口座を探し当てたという以下のエピソードもご覧ください。

■昔の戸籍の文字が達筆すぎて解読不能

「漢字が古いというか、これは本当に日本語ですか?」「これ、人に読ませる気ないだろ」……これは、明治・大正時代の古い戸籍や改製原戸籍でよくある実務者泣かせの現象です。

手書きの時代の戸籍は、役所の職員の筆跡によっては非常に読みづらく、クセ字・略字・旧字のオンパレード。よくある漢字もまるで暗号のようです。人によっては、もはやアートと感じるレベルのものまであります。

もはや読めなくて当然ですので、気にしないことです。読めなくてもなぜか相続手続はできてしまいます。

■親が札幌にいるけど、子どもはみんな本州に出ている

「札幌に高齢の親が一人暮らし」「でも、子どもたちは東京・大阪・名古屋など本州で生活」というケースがよくあります。いざ相続手続が必要になっても、親が高齢で動けなかったり、相続手続の意味がよくわからなかったりして、結局、本州の子どもたちから当事務所に直接ご相談をいただく──実はこれは相続手続あるあるというよりは、当事務所のあるあるです。

道外の方が札幌の司法書士を探そうとすると、どうやら当事務所のホームページに辿り着くようです。仕組みはよくわかりませんが、ありがたい限りです。

遠方からの依頼でも全く問題ありませんので、まずはお気軽にお問い合わせください。ぜひ以下のエピソードもご覧ください。

■役所に死亡届を出すと銀行口座が凍結されると勘違いしている

「銀行口座が凍結されているので解除してください」という相談や、「銀行口座が凍結されてるはずなのに、お金が下ろせちゃうんですけど…?」というような相談もあります。しかし、よくよくお話しを伺うと、特に銀行には連絡していないということがわかります。どうやら「役所に死亡届を出せば、自動で銀行にも伝わって口座が凍結される」と思っている方が少なくないようです。しかし、役所と金融機関は特に連携していませんので、死亡届の提出で銀行が死亡の事実を知ることはありません。家族などが銀行に死亡の事実を知らせない限り、被相続人の口座が凍結することはありません。

■金融機関の窓口とよく揉める

「なぜ一度提出している書類をもう一度提出するんですか⁉」「つい先日まで6か月前に発行された印鑑証明でも使えたのに、なぜ今日突然3か月以内に発行された印鑑証明じゃないとダメって言うんですか⁉」

……同じ銀行、同じ支店でも、窓口担当者によって言うことが違う。これは本当にあるあるで、むしろあるあるすぎて、もはや慣れたというか呆れたという感じすらします。この手の話は枚挙にいとまがありませんが、よかったら以下のエピソードもご覧ください。

■実印で押印したつもりが、実印ではなかった

相続手続に使う書類では、実印(市区町村に登録している印鑑)での押印+印鑑登録証明書の添付がセットで求められることが多いです。ところが、「実印で押したつもりだったけど、実は違っていた」というケースが意外とよくあります。

当事務所にご提出いただいた書類を印鑑登録証明書と見比べてみると……「あれ?なんか形が違うような?」と違和感を覚えることがあります。見た目が明らかに違えば押印し直してもらうだけで解決しますが、見た目ではほぼ判断できないような場合もあります。そのまま提出して、法務局からの「印影が違います」との悲しいお知らせで初めて気づくというようなこともあります。

そもそも実印を登録したのが何十年も前で、「似たような印鑑が家に何本もあって、自分でもどれか分からない」という方も多いです。

そんな時は最終手段として、どれでもいいので手元にある印鑑を新たに実印として登録し、その印鑑登録証明書を取得のうえ、改めて押印した書類とともに再提出するという方法で対応します。

結局のところ、たとえ実印でなかった場合でも、きちんとやり直すことができますので、どうぞご安心ください。

<各業務の案内>

<各業務の料金>

<当事務所の紹介>