前妻の子がいる遺言執行

最終更新日:2025.09.02

旦那様ご逝去の連絡

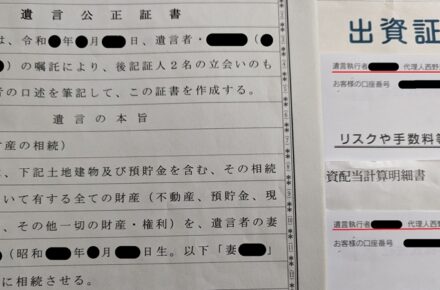

札幌市南区にお住まいのK様(80代 女性)から、「夫が亡くなりました」とお電話をいただきました。K様の旦那様は2年ほど前に、当事務所で公正証書遺言を作成されています。その際、私・司法書士の西野が遺言執行者に指定されていました。

遺言の必要性

旦那様は道南のご出身で、前妻との間に二人のお子さんがいらっしゃいます。もし遺言がなければ、旦那様の相続人全員(K様と前妻の子二人の計3人)で遺産分割協議を行わなければなりません。しかし、K様と旦那様の実子お二人とは顔を合わせたことはあっても、話し合いをできるような関係ではありません。旦那様ご自身もお子様二人とはほとんど交流がありませんでした。そのような状況から、旦那様は生前に「全財産を妻に相続させる」との遺言を遺されました。

K様の不安

後日、K様宅に訪問し、詳しいお話を伺いました。

半年ほどの入院生活の末、旦那様はご逝去されたそうです。葬儀には、旦那様のごきょうだいやご親族が参列されたものの、実子二人は姿を見せなかったとのことです。

K様は少し不安そうに、こう質問されました。

「前妻の子と連絡を取らなくても、相続手続きってできるんですよね…?」

遺言執行の説明

私は旦那様が遺言を作成される際に、K様にもお伝えしていたことを改めて説明しました。

「相続手続きは遺言執行者である私が行います。K様が直接お子さんたちに連絡する必要はありません」

「ただし、法律上、遺言執行者である私から書面でお二人に連絡を差し上げる必要はあります。その通知によって、お二人は旦那様が亡くなられていることや遺言が存在することを正式に知ることになります」

実際にはすでに親族から旦那様のご逝去について耳にしているはずですが、法律に基づいた通知を通じて改めてその事実と遺言の存在が伝わる形になります。

K様の不安の解消

K様も少し安心されたご様子で、

「そうなんですね…。私が直接連絡を取らなくてもいいと聞いて、本当にほっとしました」

「あの子たちとどう話をすればいいのか、ずっと気が重かったんです」

「先生が全部手続きをしてくださると分かって、肩の荷が下りました」

とおっしゃっていました。

相続手続きにおいて「誰に連絡しなければならないのか」「自分がどこまで対応しなければならないのか」という不安は少なくありません。今回のように遺言書を作成したうえで専門家を遺言執行者に指定しておくことで、相続人ご本人の心理的な負担を大きく軽減することができます。

遺言執行の開始

まず遺言執行者の権限で戸籍謄本を集め、相続人がK様と実子二人の計3人であることを改めて確認しました。戸籍の附票も取得すると、やはりお二人とも道内に居住していることが分かりました。

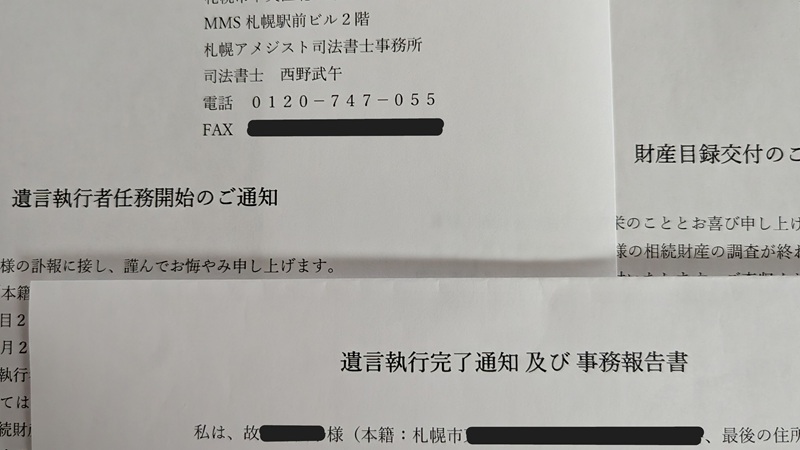

そして、公正証書遺言の写しとともに「遺言執行者任務開始通知」を相続人3人へ送付しました。

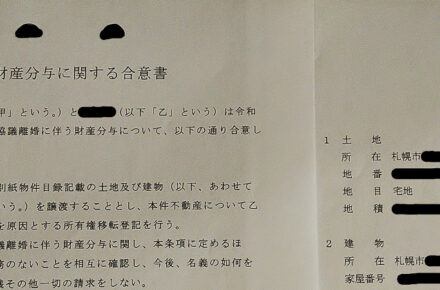

相続登記と遺産預り口座への集約

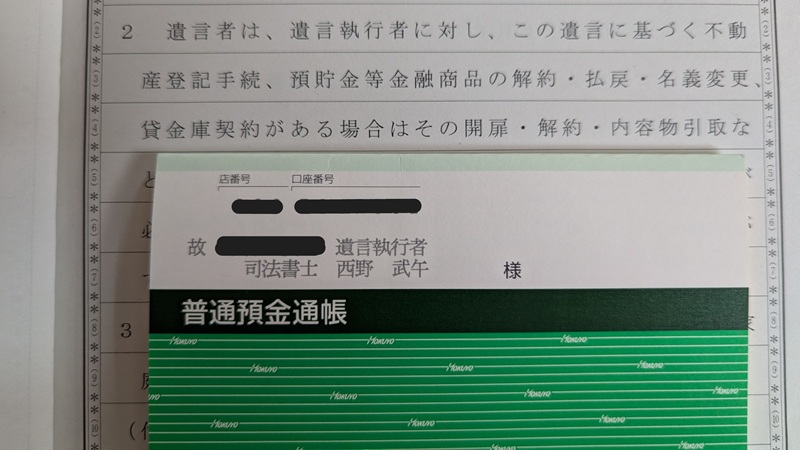

その後、公正証書遺言の正本を用い、遺産の調査を行いました。あわせて、「故 〇〇〇〇 遺言執行者 司法書士 西野武午」名義の遺産預り口座を開設しました。

調査の結果、遺言書作成時に確認していたとおり、遺産は自宅不動産(土地および建物)と銀行口座は2つであることが分かりました。遺産の内容が判明しましたので、財産目録を作成し、相続人3人に送付しました。

その後、不動産については相続登記(旦那様からK様への名義変更)を行い、銀行口座については全て解約し、解約金をすべて遺産預り口座に集約しました。

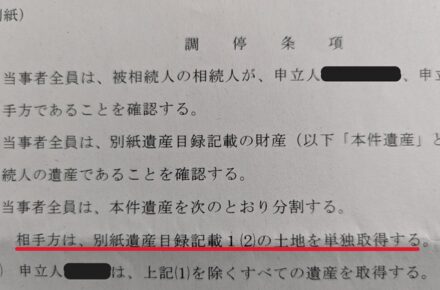

遺言執行の完了

集約した解約金から遺言執行にかかった費用や報酬を差し引いた残金のすべてを、遺言書の内容のとおりK様に相続させるため、K様の指定口座に振り込みました。

そして、実子二人には、事後報告書とともに「遺言執行完了通知」を送付しました。

遺言執行完了の報告

K様には事後報告書などの完了書類を持参し、すべての遺言執行が無事に完了したことを直接ご報告しました。

今回あらためてK様宅を訪問したのは、遺言執行の完了報告だけではなく、K様にぜひ理解していただきたい「遺留分」について、直接丁寧にご説明したいと思ったからです。

遺留分とは?

遺留分(いりゅうぶん)とは、一定の相続人に対して法律で保障されている最低限の相続分のことです。

遺言によって「全財産を特定の相続人に相続させる」と指定されていたとしても、一定の相続人には「受け取れる取り分」が認められています。

対象となるのは、配偶者、子(または代襲相続する孫)、直系尊属(父母など)です。兄弟姉妹(または代襲相続する甥姪)には遺留分は認められていません。

遺留分の割合

具体的な遺留分は、相続財産全体のうち一定割合を「遺留分の総体」として保障し、それを各相続人の法定相続分に応じて按分して計算します。

- 直系尊属(父母など)のみが相続人の場合 ⇒ 相続財産の3分の1が遺留分の総体

- 上記以外の場合 ⇒ 相続財産の2分の1が遺留分の総体

したがって、実際に各相続人が取得できる遺留分は、上記の総体に各自の法定相続分を掛け合わせることで求められます。

K様のケース

今回の事例では、相続人は 配偶者であるK様と前妻のお子さん2人の合計3人です。

相続財産の2分の1が遺留分の総体となり、それを法定相続分に応じて按分して計算します。

- 配偶者(K様):総体1/2 × 法定相続分1/2 = 1/4

- 子(2人それぞれ):総体1/2 × 法定相続分1/4 = 1/8

したがって、実子2人にはそれぞれ遺産の8分の1ずつ、合計で4分の1の遺留分が認められることになります。

遺留分の実際

そして、遺留分が侵害されている相続人は、法律上「遺留分侵害額請求」という手続きを通じて金銭の支払いを求めることができます。したがって、実子二人にも遺留分侵害額請求が認められています。

もっとも、今回の実子二人は生前の旦那様やK様との交流もほとんどなく、葬儀にも参列しないほど疎遠な関係にあります。そのため、法律上権利があるとしても現実に請求してくる可能性は高くはないと考えられます。実際に請求する場合には弁護士費用などの負担も伴うため、なおさらハードルは高いといえるでしょう。

とはいえ、K様が将来的に実子二人から請求を受ける可能性を完全に否定することはできません。ですので、K様には「念のため、遺留分にあたる金額は手元に残しておいた方が安心です」とお伝えしました。

K様の安堵の言葉

全ての説明を聞き終えたK様は、ほっとした表情でこうおっしゃいました。

「主人が生前に遺言を作ってくれていて、本当に助かりました」

「あの子たち(前妻の子)とは話し合いをするのは難しいと思っていましたし、私一人ではとても対応できなかったと思います」

「遺言のおかげで安心して手続きを終えることができましたし、西野先生にお願いして本当によかったです」

旦那様の想いの実現

相続人に前妻のお子さんがいる場合、遺産分割の話し合いは難航することが少なくありません。旦那様が遺言を遺されたことで、相続人間の協議を避けつつ、速やかに相続手続きを終えることができました。

私は生前の旦那様に直接お会いし、遺言作成のお手伝いをしています。その際、旦那様は「妻には余計な苦労をかけたくない」「安心して余生を過ごしてほしい」と話されていました。

遺言執行の手続きを進める中で、私は何度も旦那様の言葉を思い出しました。遺言執行手続きが無事に完了し、奥様が安心して生活を続けられるようになったことで、旦那様の想いを確かに形にできたのだと実感しています。

相続対策や相続手続の無料相談

当事務所では、生前の旦那様にご依頼いただいた相続対策(遺言書作成、生前贈与など)の無料相談を随時実施しています。

旦那様のように生前に遺言書を作成し遺言執行者を指定することで、相続におけるトラブルを回避し、相続手続きを円滑に進めることが可能です。

また、K様にご依頼いただいた相続手続(遺言執行、相続登記、銀行口座の解約など)の無料相談も随時実施しています。

遺言書がない場合にも、相続手続き「まるごと」サポート(※)という相続手続きの一括代行も行っていますし、相続手続きを個別に代行することも可能です(銀行口座の解約だけ依頼する、有価証券の現金化だけ依頼する、相続登記だけ依頼する 等)。

(※)相続手続き「まるごと」サポートとは、当事務所が行う相続手続き一括代行サービスのことです。詳しくは、以下をご覧ください。

当事務所では、K様のようにお忙しい方や外出が難しい方のために札幌市内全域・札幌市近郊への無料出張相談も行っています。無料出張相談の理由 >

ぜひお気軽にお問い合わせください。

皆様からの相談を心よりお待ちしております。お問い合わせ >

業務案内

相続手続 >